創業前史

銀鳥産業株式会社の創業者、西村政一は、明治35年(1902)10月14日、岐阜県武儀郡富之保村の農家、土屋家(生家の姓)に生まれた。15才の政一が村を出てはじめて奉公をした加納町の傘屋は、丁稚を2~3人おき、仲買いを業とするこじんまりとした店だった。

大正6年(1917)4月1日、土屋政一は伯父の世話によって、名古屋市中区末広町3丁目の、文具卸商・西村合名会社に入店した。政一は店の仕来りにも慣れ、胸の中では文具業に生きる心構えがしっかりと根を下ろしていた。大正9年(1920)、西村合名会社から西村本店とかわり発展していた。政一はここで文具商としての商いの基本をみっちりとたたき込まれていた。

西村合名会社時代の西村政一

銀鳥商会時代(大正14年7月~昭和22年6月)

大正14年(1925)5月31日、政一は西村浅治郎の次女、千代と結婚した。政一は24才、千代18才、養子縁組であり、土屋政一は西村姓となった。本店に入ってから8年目であり、破格のことというべきであった。

結婚の2ヶ月後、大正14年7月7日、政一の年季は明け、のれん分けを許され、借家ながら晴れて店を構えた。中区住吉町の一角、店名は「銀鳥商会」、間口3間の店であった。取扱商品は、のれん分けの条件として西村本店との競合を避けて、金属文具専門店とした。使用人は3人、後の銀鳥産業誕生の姿であった。

創業以来すでに5年を経たころには、”銀鳥商会”は政一のがむしゃらなまでの頑張りの甲斐があって、名古屋の業界では少しはその名も知られてきた。

銀鳥商会・大須時代

昭和7年(1932)、銀鳥商会の店員は20人ちかくを数えるまでになり、住吉町の店舗では手狭となってきた。同年2月、名古屋市中区門前町1丁目19番地(現・中区大須3丁目1番80号)に格好の貸店舗を見つけて移転した。

三兵士の姿をかたどった小型の鉛筆削り器”三勇士削り”を考案して東京でつくらせ、全国的に卸し、爆発的に売れた。また、楠正成の騎馬姿”大楠公削り”もよく売れた。このほか、当時から昭和代にかけて、大阪でつくらせた”モダンナイフ”や名古屋性の”三徳筆洗”など、いずれも当店で開発し、実用新案あるいは意匠登録をとり、長期間にわたる記録的なベストセラーズとなった。

昭和11年1月1日銀鳥商会全店記念写真

戦時統制時代

昭和14年(1939)になると、紙や文具類の全商品に対する配給や統制の実施は、もはや避けられない情勢となった。文具には種類も多く、その原料には金属・木材・竹・繊維・皮革・紙・セルロイド、その他ありとあらゆるものが必要である。しかし、すべてに軍需用生産が優先し、文具の製造は思うにまかせぬ世情となった。ただ、次代を担う”少国民”たる子供たちの学用品として学習文具の製造だけが辛うじて確保された。

戦火渦まくなかで

昭和19年(1944)になると、日本軍の劣勢は覆うべくもなかった。20年3月19日、全市に対する無差別爆撃により、大正14年以来、政一が営々と気づいてきた銀鳥はすべて灰になった。

銀鳥産業株式会社の誕生と発展(昭和22年6月~昭和40年)

空襲による銀鳥焼失の当時、道を距てて焼け残った鉄筋ビルが銀鳥当座の仮店舗、兼、仮住居となった。政一は家族を疎開先に残したまま、銀鳥商会再建のために東奔西走した。

銀鳥の仮店舗にも市内はもとより遠く関西や北陸から戦前の取引き仲間が訪ねてきてくれた。さまざまな商品をリュックサックに詰め込んで運んできた。銀鳥の復活だった。

復興第1回建築店舗

銀鳥産業株式会社の誕生

文具業界でも21年半ば以降、度々会合を重ね、同年11月には政一も幹事を勤める復活第1回「文房具見本市」を開いた。22年2月には、「文具学用品綜合見本市」が26社の参加を得て開催され、業界の活動は活発化していった。こうした業界の動きに、政一は個人商店・銀鳥商会の法人化を決意した。

昭和22年6月15日、銀鳥商会は「銀鳥産業株式会社」と名称変更し、資本金19万8000円、西村政一が代表取締役社長となり、法人組織として新しい出発をした。

昭和22年9月社内風景

企業体質の近代化

昭和30年(1955)3月、大学を終えた西村昌彦は、西村福松商店に入社した。

昌彦は同商店に住込みの一従業員として入社、商いをするための人間としての基本を体を持って覚えることになった。同商店は従業員の躾ではことのほかに厳しいことで知られていた。昌彦は2年後の32年3月には同商店を退社、銀鳥産業に一従業員として入ることになった。

35年になると当社の取扱商品にも、花火や虫籠、縄跳び用具などが登場して、これまでの学習文具に加えて”遊び”の要素が加わったものが参入してきた。この傾向は、39年のオリンピック東京大会開催ではっきりとし、スポーツ用品の扱いが増えてきた。

35年ころから、取扱商品の増大、人手不足、さらに経済成長が予測される社会情勢に合わせて、社内的にさまざまな手が打たれた。

社屋の増改築によって、事務所は明るくなり、より機能的となった。社内の刷新は制度上のことでもさまざまな点でより近代的に改革された。

躍進の時代(昭和41年~昭和51年)

昭和40年(1965)はいわゆる40年不況の年であった。しかし、この不況の回復は早く、同社では39年度売上高/4億5670万円、40年度売上高/5億1814万円、41年度/5億9100万円と微増であったが、45年度/11億2000万円と5年でおよそ1.9倍の伸びを示した。46年度/13億3000万円、その5年後には、50年度/27億1800万円と2倍強に伸び、41年度以降の10年間でおよそ4.6倍の売上高となった。

この好業績は従業員一同の健闘によるのはもとよりながら、的確な全国的支店網の配置によるところも大きい。

昭和45年(1970)11月、第3次社屋増改築を機に資本金を3000万に増資し、一層の業績発展を期した。

新しい世紀への出発

52年5月1日、西村政一は代表取締役会長に就任し、西村昌彦が代表取締役社長に就任した。

銀鳥の新しい時代への出発であった。

大正14年4月19日

結婚記念

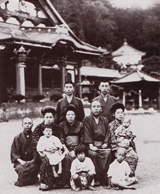

昭和3年9月13日

見延山参拝記念

昭和27年1月1日

政一51才千代45才

昭和6年5月1日

本店新家合同運動会

昭和12年8月1日

銀鳥商会前にてラジオ体操

昭和14年9月3日

中桐成郎(現(株)中桐社長)出征記念